|

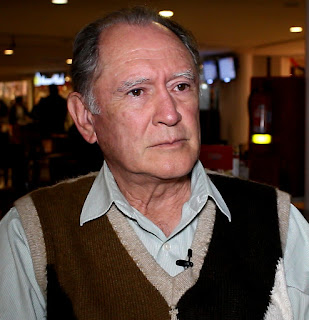

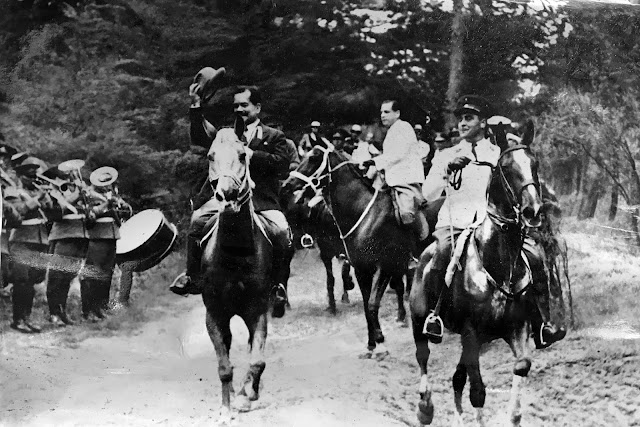

| El Presidente Pedro Aguirre Cerda en una actividad con Carabineros (foto de la revista institucional). |

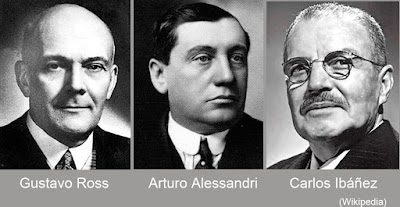

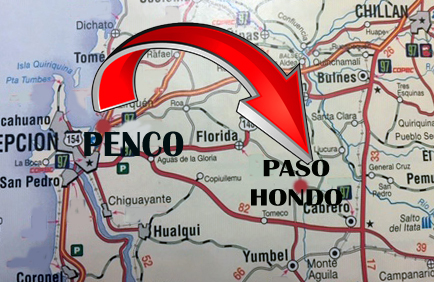

En Penco había ajetreo político en aquellos últimos días del invierno de 1938, porque el 25 de octubre de ese año el país elegiría al nuevo presidente de Chile, ya que expiraba el mandato de Arturo Alessandri Palma, “El León de Tarapacá”. Para entonces, estaba en plena vigencia la Constitución de 1925, propuesta por aquel mandatario corpulento y de gran vozarrón en su primer período. La “matanza del Seguro Obrero” en Santiago que significó la muerte de 62 jóvenes nazis a manos de la fuerza pública (se salvó uno), a sólo metros de La Moneda, complicó la opción del gobierno saliente. La masacre ocurrió sólo 29 días antes de le elección. Los dos candidatos más importantes que se postulaban eran, el oficialista (de la coalición encabezada por el partido Conservador) Gustavo Ross Santa María, ministro de Hacienda del gobierno saliente y el profesor Pedro Aguirre Cerda, apoyado por el izquierdista Frente Popular. Un tercer candidato fue el general Carlos Ibáñez del Campo, de la Alianza Popular Libertadora, sin embargo, cuando faltaban días para la elección retiró su candidatura, pero su nombre quedó en la papeleta.

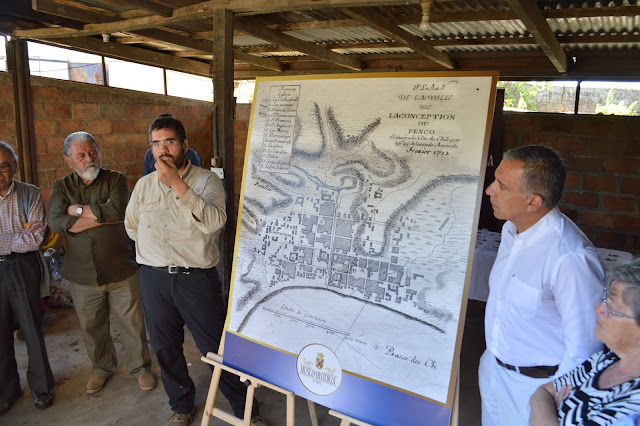

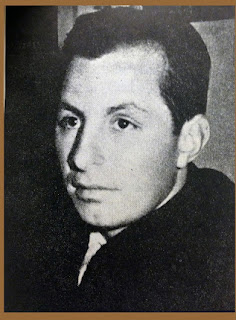

Todos estos antecedentes palpitaban en Penco, una ciudad mayormente obrera, y perfectamente al tanto de los acontecimientos nacionales. Sobre el clima político local, hace muchos años, en una conversación de un círculo de amigos, escuché algunas anécdotas contadas por don José Riquelme Araneda, presidente del club deportivo Atlético. En dicho encuentro, don José recordó aspectos que él observó en Penco en el forcejeo político por alcanzar la Presidencia de Chile.

Dijo, por ejemplo, que los partidario de Ross en las marchas y en sus concentraciones en la plaza, adaptaron la música de un himno del cancionero católico, aquel titulado “Hasta tus pies”. Usaron la melodía, de origen mexicano, en la parte del estribillo que dice “a Dios queremos en nuestras leyes, en la escuelas y en el hogar”. Los adeptos a los conservadores lo cantaban en Penco, según el entretenido relato de don José: “A Ross queremos en nuestras leyes…”

|

| Don José Riquelme Araneda. |

Otras fuentes, como Wikipedia, confirman esa versión y agregan otras creaciones del comando del multimillonario Ross que quería ser presidente y que anduvo cerca. A la misma idea de su apellido que rima con arroz le sobrepusieron la música de la canción brasileña “Mamá yo quiero”. Sin embargo, la oposición a esa candidatura, en este caso el Frente Popular también difundió estribillos y gritos de campaña que hacían referencia al arroz, pero con un obvio propósito contrario y sombrío: “Si a Ross tenemos, arroz no tendremos”.

Gustavo Ross, mientras estuvo en Hacienda, pudo controlar con drásticas medidas la inflación que aquejaba a la economía. Por eso, sus partidarios lo llamaron “el mago de las finanzas”, pero sus oponentes lo apodaron “el ministro del hambre” por el impacto de tales medidas en las clases más desposeídas. En la reñida elección de 1938 Pedro Aguirre Cerda obtuvo el 50,45% de los votos y Ross, el 49,52%. Este último perdió por 4.111 votos, de los 441.441 sufragios válidamente emitidos. Ibáñez reunió sólo 112 votos, con el 0,03%. En la provincia de Concepción (no tenemos el detalle de Penco) los resultados fueron los siguientes: Aguirre Cerda: 17.417 votos; Ross 9.743. Ibáñez obtuvo 1 solo voto.

------

Las cifras de esta nota fueron tomadas de Wikipedia.